应用经济学院与新闻学院联合发起实施“中华人民共和国脱贫攻坚史”系列调研访谈项目(简称“832工程”),是迄今为止在脱贫攻坚研究领域规模最大、范围最广的一次社会调查和访谈实践。项目通过访谈原国家级贫困县主要领导同志和脱贫攻坚亲历者,以“科学、准确、详实、生动”的口述历史方式,首次全景、深度记录研究我国脱贫攻坚的科学探索和扶贫工作者的伟大奉献。项目旨在提炼中国共产党领导中国人民全面消除绝对贫困在中华民族发展史上的里程碑意义,为全面建设社会主义现代化国家的奋斗目标提供强大的精神动力,为华夏文明贡献增量;讲好脱贫的“中国故事”,为全球发展中国家10亿贫困人口提供脱贫的“中国经验”,为人类文明进步贡献“中国智慧”,为世界文明贡献增量;从脱贫攻坚的鲜活案例研究中,深化对脱贫事业的规律性认识,为推动科学社会主义理论体系建设提供实践支撑,为科学社会主义贡献增量。

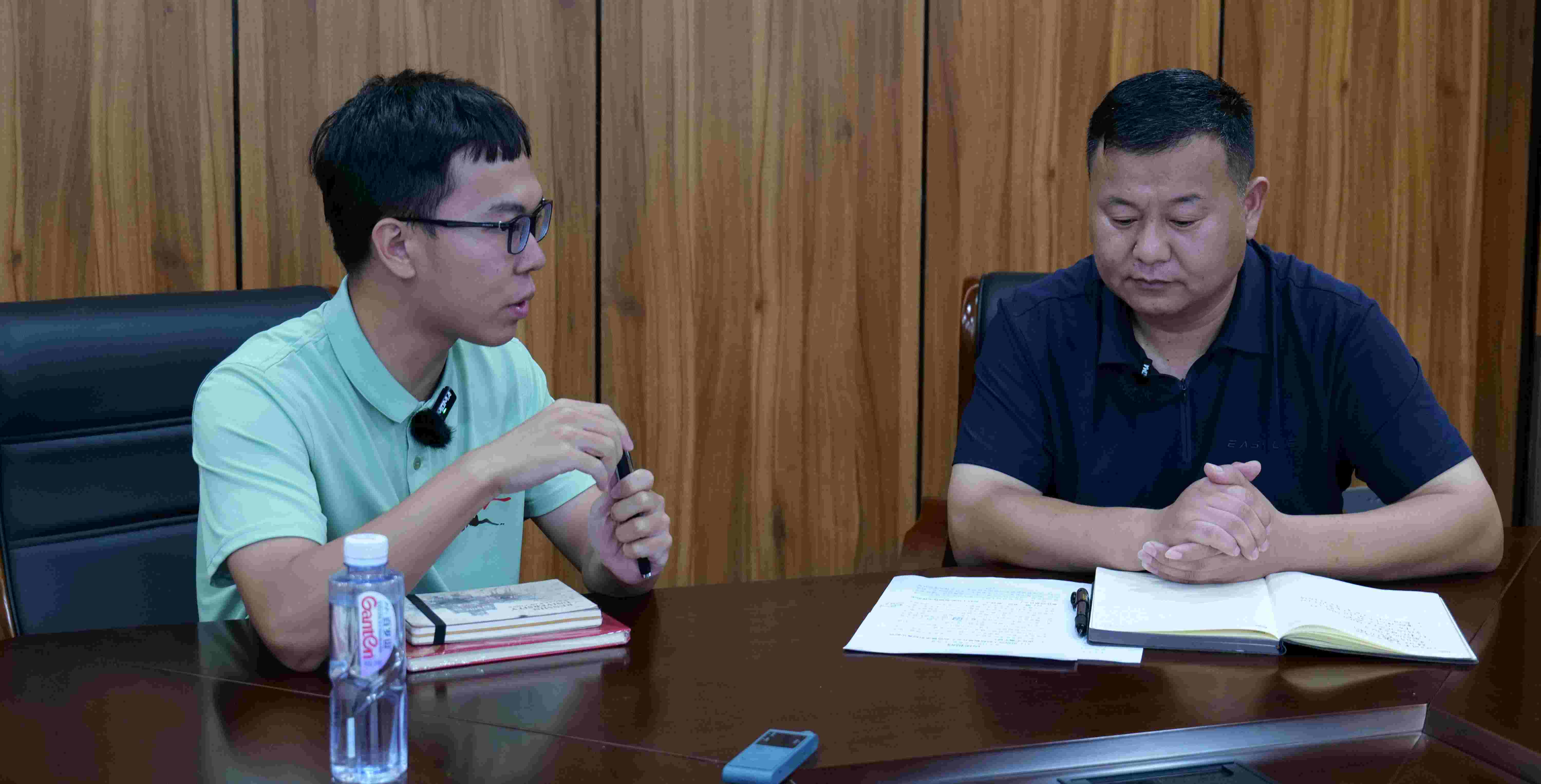

在参加“832工程”过程中,通过扎根中国大地,我思考和挖掘各地脱贫攻坚政策实践,理解了政策实践背后的经济学逻辑,掌握了用理论联系实际、以所学理论解释现实的基本思路与方法。通过倾听受访人的故事,我领会党员干部的奉献精神,亲身感受到了中国共产党人如何用青春甚至生命诠释‘艰苦奋斗、不畏牺牲’的精神,更加深刻地感受到了党员在新时代的责任与担当。

博士生蔡宇涵

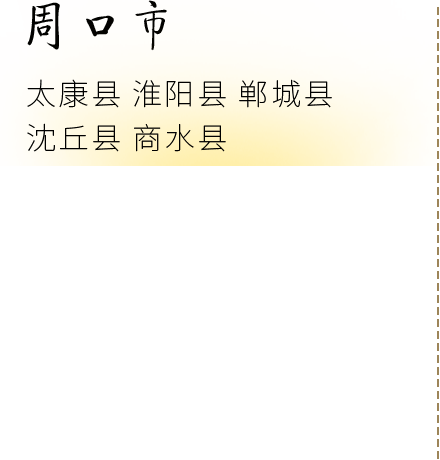

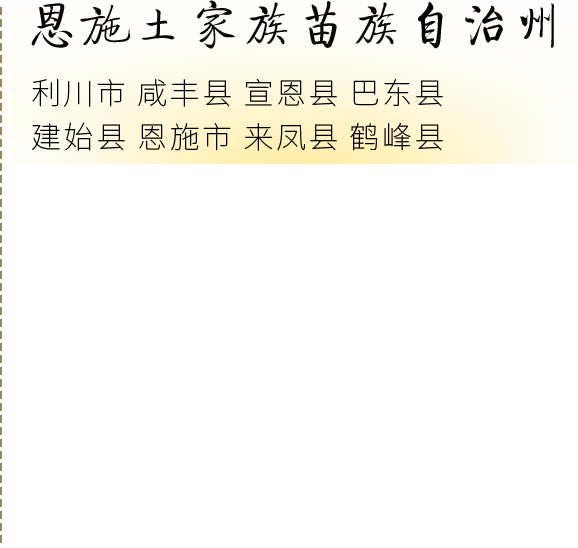

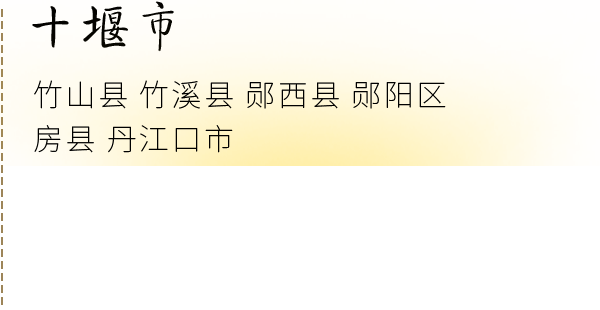

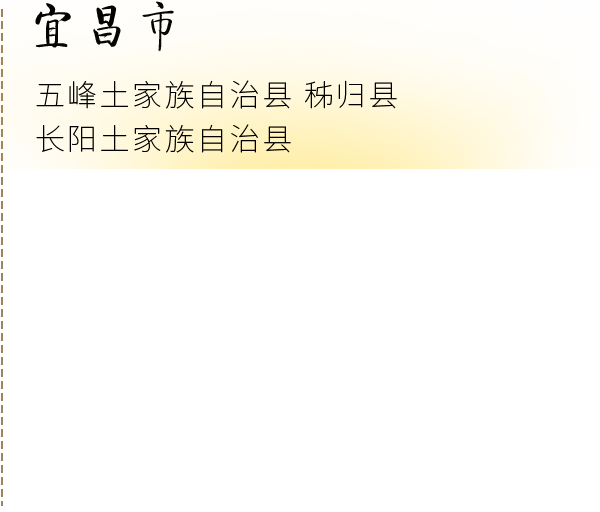

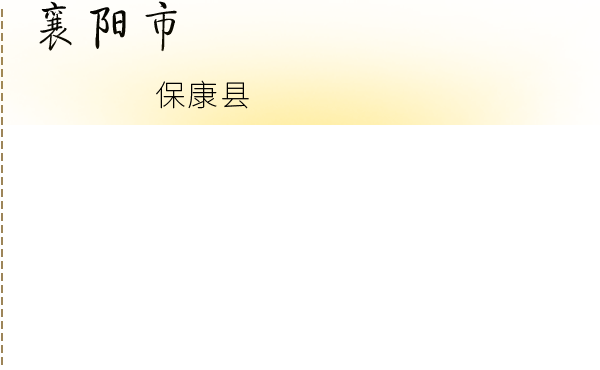

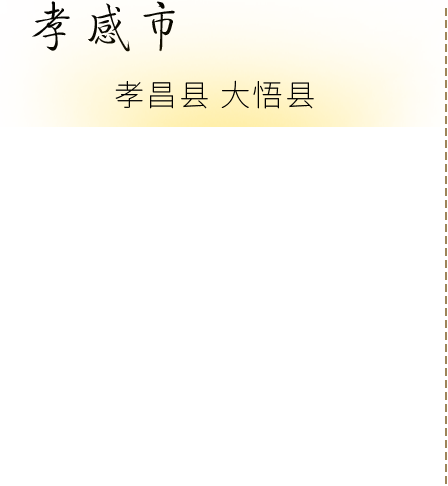

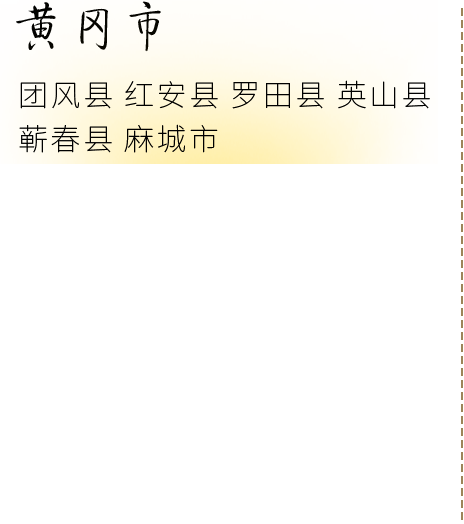

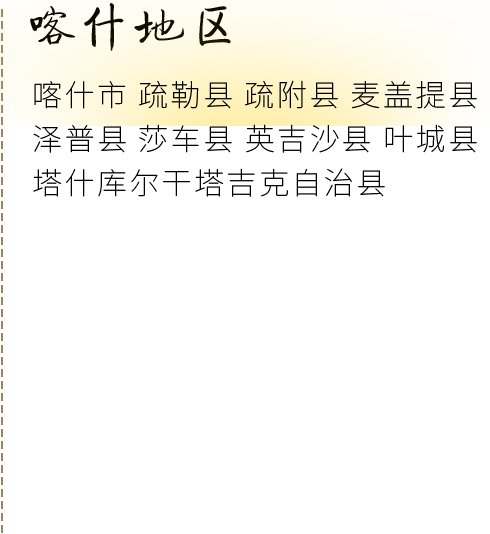

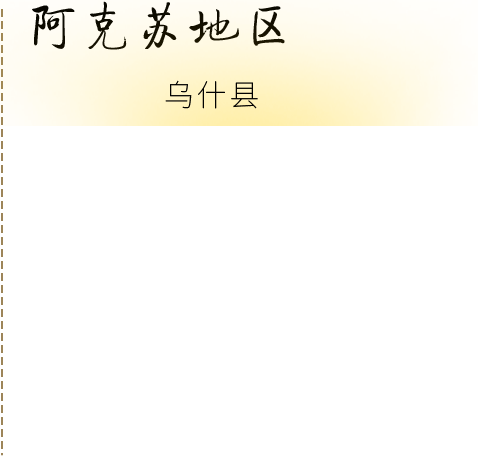

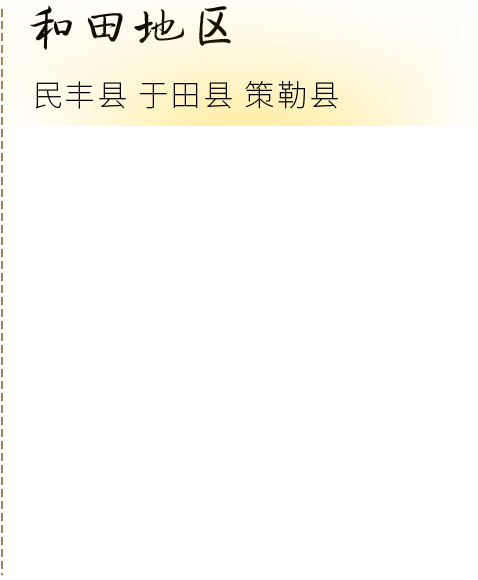

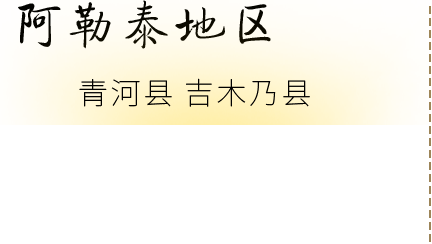

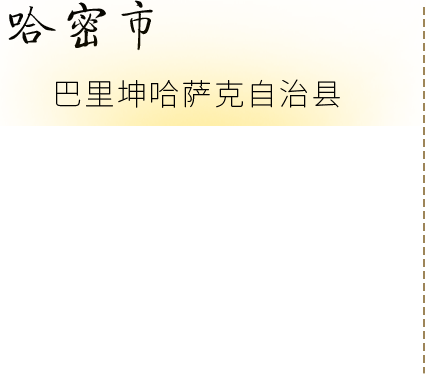

2023年1月8日,我来到湖北十堰,我与832的故事也由此正式开始。这一年多来,我走过了湖北、河南、新疆、西藏、宁夏、云南6省27个原国家级贫困县,与832一起成长、和老师同学们共同进步。于我而言,832调研是访谈与调研时的求知若渴,是总结与提炼时的思想碰撞,是领略基层扶贫工作艰辛的敬佩,是感受祖国乡村巨变的震撼。我也将继续与832同行,将感悟记在心中,将论文写在祖国大地上。

硕士生万沪宁

读万卷书,行万里路。迄今为止,我参加了共计3次832调研项目。从贵州省毕节市,到安徽省宿州市,再到甘肃省庆阳市,我不仅领略了祖国的美好河山,接触了不同地域、不同民族的风土人情,更重要的是,在调研中将课本里的知识与复杂的现实问题相互结合,体会“实事求是”的求知精神。在调研的过程中,我跟随当地干部了解这些原贫困县的脱贫攻坚史,并且对当地居民进行了调研访谈,记录下了脱贫攻坚对人民生活水平的提升。在832调研项目的参与过程中,我不但收获了实地调研的宝贵体验,而且深刻体会到了脱贫攻坚战中的智慧和奉献,学习了不同地区根据地区特色推行的脱贫政策,总结了重要的脱贫攻坚经验和经验背后的经济学原理。

本科生张钦

在调研过程中,通过与脱贫攻坚的亲历者、见证者和参与者深入交流,我感受到了他们不畏艰难、勇往直前的奋斗精神。他们用自己的智慧和汗水,打破了贫困的桎梏,成为了脱贫攻坚伟大成就的生动缩影。同时,脱贫攻坚是一项艰巨而伟大的任务,不仅要着重解决当前的贫困问题,更要注重培育内生动力,让贫困地区和贫困群众能够实现可持续发展。“832”调研让我更加坚定了信心,要把调研的所见所闻所学,转化为科学研究的强大动力,为讲好脱贫攻坚的“中国故事”,提供摆脱贫困的“中国方案”,建立脱贫共富的“中国理论”贡献自己的力量!

博士生张佳佳

有幸跟随832工程走过11个县,我们看各地的经济建设,学习基层管理者的智慧,见证经济理论在中国大地上的生动实践。因为832,使得我有机会去学习各具特色的脱贫模式,例如光伏扶贫、金融扶贫、易地扶贫搬迁、东西部协作和中央单位定点帮扶等。也是因为832,让我了解一线工作者的故事,脱贫攻坚的成功和成果的巩固离不开他们的辛苦奉献。832调研经历激励我,将论文写在中国的大地上,也激励我将来投入到民族复兴的伟大事业中去。

硕士生于东立

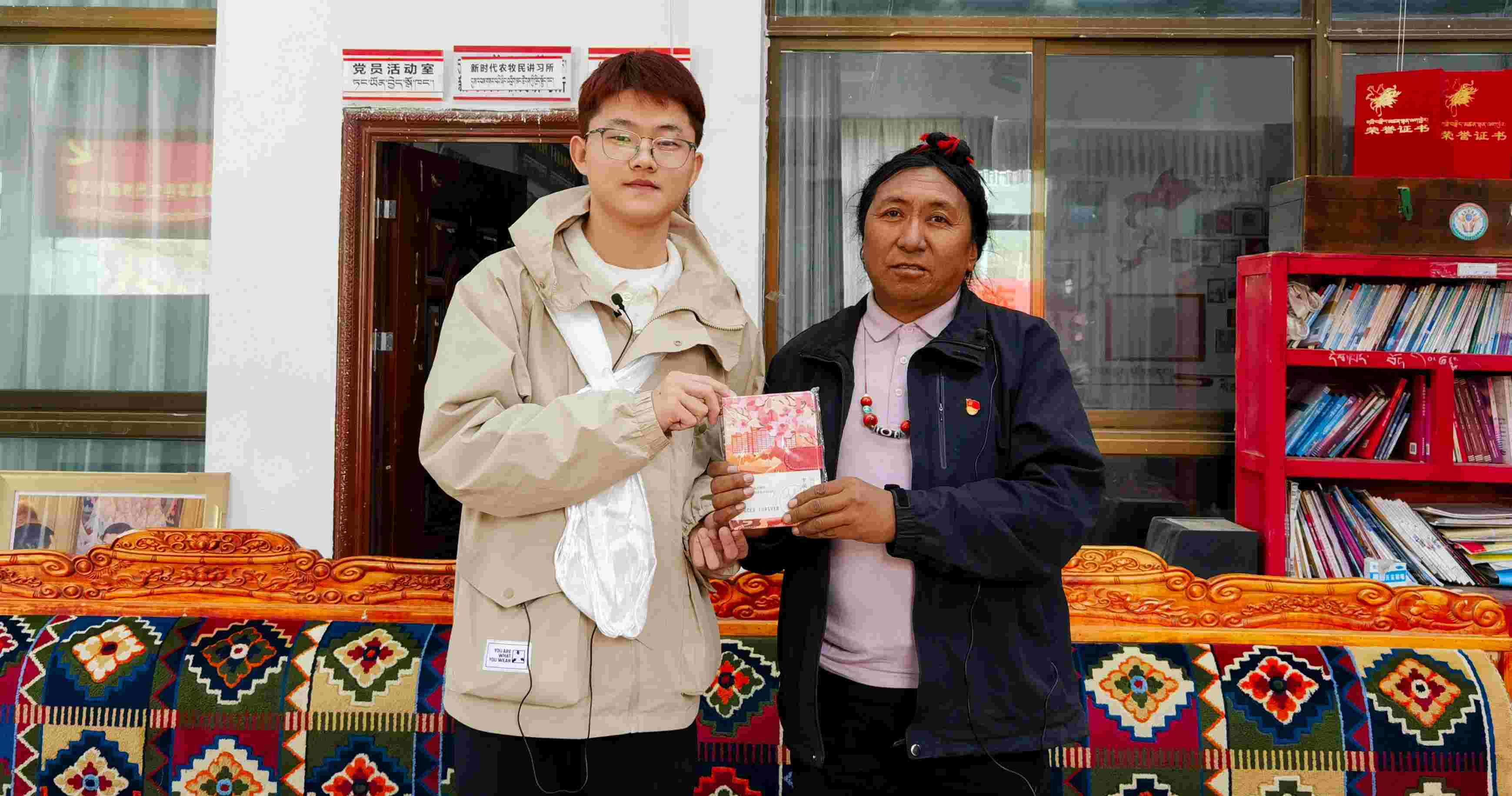

来到“离太阳最近的地方”——西藏,我见证了向上生长的力量。西藏是我们党常挂怀的地方,尽管自然资源禀赋相对较差,近年来依然取得了卓越的进步。各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,在青藏高原上挥洒汗水、播种希望。稳定的社会治理、便利的基础设施、孩童的灿烂笑容,无一不折射出民族团结和“脱贫攻坚”伟大事业的光芒。情感、理想、行动,这既是欠发达地区持续进步的宝贵秘诀,又是支撑新时代新青年的精神信仰。

本科生金小旋

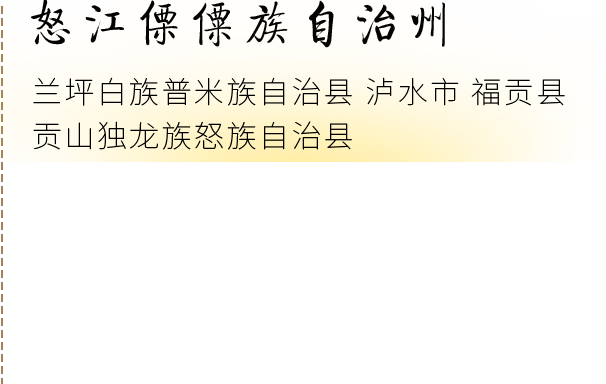

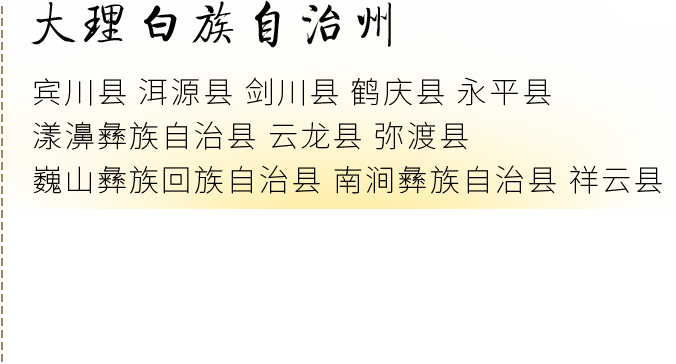

作为云南人,非常荣幸有机会以记录者的身份感受家乡的脱贫攻坚成就。在调研和访谈过程中,令我印象最深刻的莫过于基层干部们积极认真的工作态度和脱贫户幸福开心的笑容,脱贫攻坚的成功离不开千万名基层工作人员的智慧和努力。不论是硕果累累的柑橘园,还是坐落在茂密山林的咖啡馆,不论是古朴精美的木雕工艺,还是小锤敲过千年的银器,都让我感受到中国新型乡村发展的无限潜力。“832工程”将继续前行,记录全国832个脱贫县的脱贫历史,寻找乡村振兴的发展方向,为世界消除贫困提供中国经验。

博士生尤晶

2023年跟着“832工程”去了新疆、安徽、四川、云南、河南等共25个县区近80个乡村,在与亲历者访谈和实地走访调研中深入了解和深刻感受到脱贫攻坚大推动为欠发达地区带来的巨大变化以及乡村振兴的新面貌。脱贫是精准施策的方法,是高效的反馈机制,攻坚是无数共产党人在一线的汗水与奉献。作为调研团一员,我将在这康庄大道上汲取养分,争做先锋闯将,为祖国的繁荣富强贡献力量!

博士生孔儒婧

在事先了解当地的基本情况和相关政策后,我们实地考察原贫困县在脱贫攻坚战中的典型做法和奉献事迹,以摄影和文字的方式记录调研过程中的所见所闻,参与脱贫攻坚亲历者的访谈。通过“832工程”,我更加理解了脱贫攻坚的不易,领略到基层干部的智慧,也看到了人民对幸福生活的向往和付出的努力。感谢所有扶贫干部的付出,祝乡村振兴之路越走越好!

博士生赵晨

参加832工程拓宽了我的眼界,使我感受颇多,更深刻地感受了习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵和历史价值。原先提起“脱贫攻坚”我所想到的都是国家对于这场战役的重视,一个个脱贫数据显示出这场战役的成功,但具体的情况我确不太了解。这次调研活动让我感到脱贫攻坚它不仅是各种报道中的政策,它还是实实在在的帮助,是对人们生活质量提高的伟大举措。

博士生陈哲昂

从2020到2024,从中国人民大学应用经济学院到国家级贫困县,中华人民共和国脱贫攻坚史系列调研访谈项目的师生,用影像记录贫困县翻天覆地的变化,用文字记录调研访谈的感悟,为人类发展难题搜寻,低成本、可持续的答案。我作为其中的一员,很荣幸也很自豪。我可以站在扶贫车间里,记录村民努力奋斗的模样;我可以站在田间地头,闻瓜果飘香看金黄麦浪;我可以坐在脱贫攻坚亲历者身旁,听他们讲述这过程中的酸甜苦辣。这些在课本学不到,在文献里找不到,但却为我们的学术研究指明了方向,提供了证据。

硕士生程楚雯

很荣幸能够跟随“832工程”的步伐深入部分脱贫县开展走访调研,在眼见为实中,我对脱贫攻坚战的斐然成效有了更直观的认知,脱离书本亲眼见证了农村生产要素的全面升级、农户居住环境的有效改善与农村基层治理能力的不断提升。所到之处无一不凝聚着扶贫干部的心血和智慧,也蕴含着脱贫户渴望奔赴小康的汗水与信心,种种见闻让我深感震撼与感动。未来我们也应继续怀抱梦想又脚踏实地、敢想敢为又善作善成,把论文写在祖国的大地上,基于精准扶贫中国实践归纳出的科学规律,为可持续发展和乡村振兴新画卷的铺展贡献更多的力量。

硕士生杨璨瑜

在和脱贫攻坚亲历者一对一的交流中,在调研参观乡村社会新风貌的过程中,脱贫攻坚这一伟大历史实践变得越来越鲜活生动。学习和研究的课堂从教室搬到了田野,我们一边记录贫困地区减贫政策的设计和实施过程,感受贫困家庭生产生活的改善和贫困地区经济社会的巨大变化,一边尝试把看到的实践经验和专业知识联系起来,从丰富具体的社会实践案例中理解现实世界,思考研究问题,探索背后的机制和规律。

832的访谈调研工作推动我在研究和工作中更积极主动地思考问题,表达想法。还在调研中结识了团队中不同专业背景的老师、朋友以及各地基层岗位的一线工作者,在和大家合作交流的过程中形成了更广阔的视野和更扎实的经济学分析框架。

博士生王丽媛

在参与“832工程”的深入调研中,我见证了无数感人至深的扶贫事迹,这些经历让我深刻理解到扶贫工作的深远意义与内在挑战。扶贫干部们以坚韧不拔的意志和无私的奉献精神,成为脱贫攻坚胜利的中坚力量。他们的故事不仅感人,更是激励我持续学习、积极投身社会服务的动力源泉,为促进社会发展尽己之力。 通过对脱贫县的实地考察与经验梳理,我更加清晰地认识到,脱贫攻坚是一项涉及多方面的复杂系统工程,它要求我们跳出理论的框架,直面实际,将理论与实践紧密结合。这一过程需要我们不断地学习、创新和适应,以构建符合中国国情的知识体系,推动乡村振兴向更深层次发展,为实现民族复兴的伟大梦想贡献智慧和力量。

硕士生叶财博

作为一名832工程参与者、脱贫攻坚战的观察者,我深切感受到脱贫工作为我国贫困地区带来的巨大变化和希望。我认为,脱贫攻坚不仅是一项政策,更是一种责任和义务,它体现了国家对民生问题的高度重视和承诺,我们青年党员也应当坚持这种为民谋福、造福民生的初心和使命,立志用脚步丈量祖国大地,为人类发展难题搜寻低成本、可复制的答案,让更多的人民群众享受到新时代的红利。

本科生郭标

两年来,我跟随“832工程”的脚步走访了祖国近20个原贫困县区。从荆楚大地湖北,到雪域高原西藏,再到塞上江南宁夏,我们访谈脱贫攻坚中的各个主体,记录扶贫经验;调研当地特色产业,总结扶贫智慧;入户拜访脱贫群众,感受人民生活变化。在这个过程中,我们亲身体会到祖国各地不同的区位优势、资源禀赋和发展特点,也深入感受到各地扶贫干部和脱贫群众相同的扶贫决心、脱贫恒心和振兴信心。这使我们将书本中抽象的理论和数据具象化,真正学会“扎根祖国大地做研究”。

博士生李海博

回望过去,3次832的经历无可比拟地加速着我的成长。在钟灵毓秀的湖北,在壮美险峻的西藏,在四季如春的云南,与脱贫攻坚亲历者们的促膝交谈让我深深触动于基层领导们的治理和发展思路。每到一个调研点的热烈讨论,深夜里和老师同学们的仔细复盘,都让我获益匪浅。展望未来,832不仅仅让我学习了经济学的现实案例,更让我深入乡土社会,为扎根中国大地做学术奠定了坚实基础。

硕士生潘熠

我跟随“832工程”访谈团去到新疆最南端戈壁中的小镇,前往山西黄土山坡上的村落,在脱贫攻坚一线工作者的口中,了解团结奋进、砥砺前行的漫长道路。领导干部有想法、做实事,带领大家一步步把致富新路越走越宽阔、越走越平坦,对口援助建校办厂,“筑巢引凤”承接产业转移。从古老的瓦房到错落有致的乡野小别墅,从黄沙漫天的荒芜戈壁到郁郁葱葱的绿植果蔬,从相间的泥泞小道到宽敞的柏油大路,记录下蓬勃发展的痕迹,也散发出个人与时代同频、和家国共振的星光。如何从这些典型的、丰富的发展经验中寻找可持续发展的内生动力和外部推力,仍然任重而道远。

本科生荀依婷

参加832脱贫攻坚史研究对我们学生来说,是宝贵的历练机会。我们行万里路,在调研路途中见识了各地自然风貌、人文历史,聆听脱贫攻坚亲历者口述这段艰辛而伟大的历史,这常使我们对一线工作者心生由衷的敬佩。无字之书胜于有字之书,基层的脱贫实践中往往蕴含着课堂上学习不到的智慧。此外,参加832工程还使我锻炼了组织协调、团队合作等各方面综合能力,是一段充实的旅程。

博士生谢呈嫡

有幸作为“832工程”访谈团的一员去往新疆喀什,深感边疆人民的奋斗和进步。令我印象深刻的是莎车县化劣势为优势,将无用的荒滩变成土地资源,将汹涌的洪水变成灌溉的水资源,将生产风险变为企业责任。通过产业扶贫、教育扶贫、社会保障兜底扶贫等方式,确保每个人都能分享社会进步的果实。倾听完轰轰烈烈的脱贫故事和动人心弦的感人事迹,我深感脱贫攻坚的伟大与人民的智慧。

博士生廖逸涵

中国很大,大到我们这些在东部城市长大,在一线城市读大学生活的人,根本不知道,也很难关心整个国家在发生什么。许多读会计金融,一心想着进投行咨询的人,他们可能一辈子都不会有机会如此深切地体会到这个国家系统在政策方面的有效性和影响力。而学院的各种社会实践活动,则给了我们这种机会,去感受真实的变化,而不是只在万得数据库上看那变动的数字;去切身体会政策给社会带来的影响,而不是只在文章里求导出正负的一阶关系。

读万卷书,行万里路。肆意挥洒的青春里,不应该只有校园生活的轻快,还应该有祖国大地的厚重。期待着与每位先锋,在这片土地的各个角落上,一起探索正在发生的,翻天覆地的变化!

博士生陈冠锟

非常荣幸能多次参与“832工程”调研,让我有机会与脱贫攻坚亲历者面对面交流,让我更加明白统计数据背后是一个个真实感人的脱贫攻坚故事,深刻感受到中国脱贫攻坚伟大胜利离不开科学的脱贫工作和攻坚的奉献精神。在脱贫攻坚过程中,中国结合实际创新性地实施了诸多中国减贫方案。作为一名经济学博士研究生,我将秉承着把论文写在祖国大地上,对中国脱贫攻坚进行学理化阐释和学术化表达,为讲好中国发展故事做出自己的努力。

博士生陈荣杰

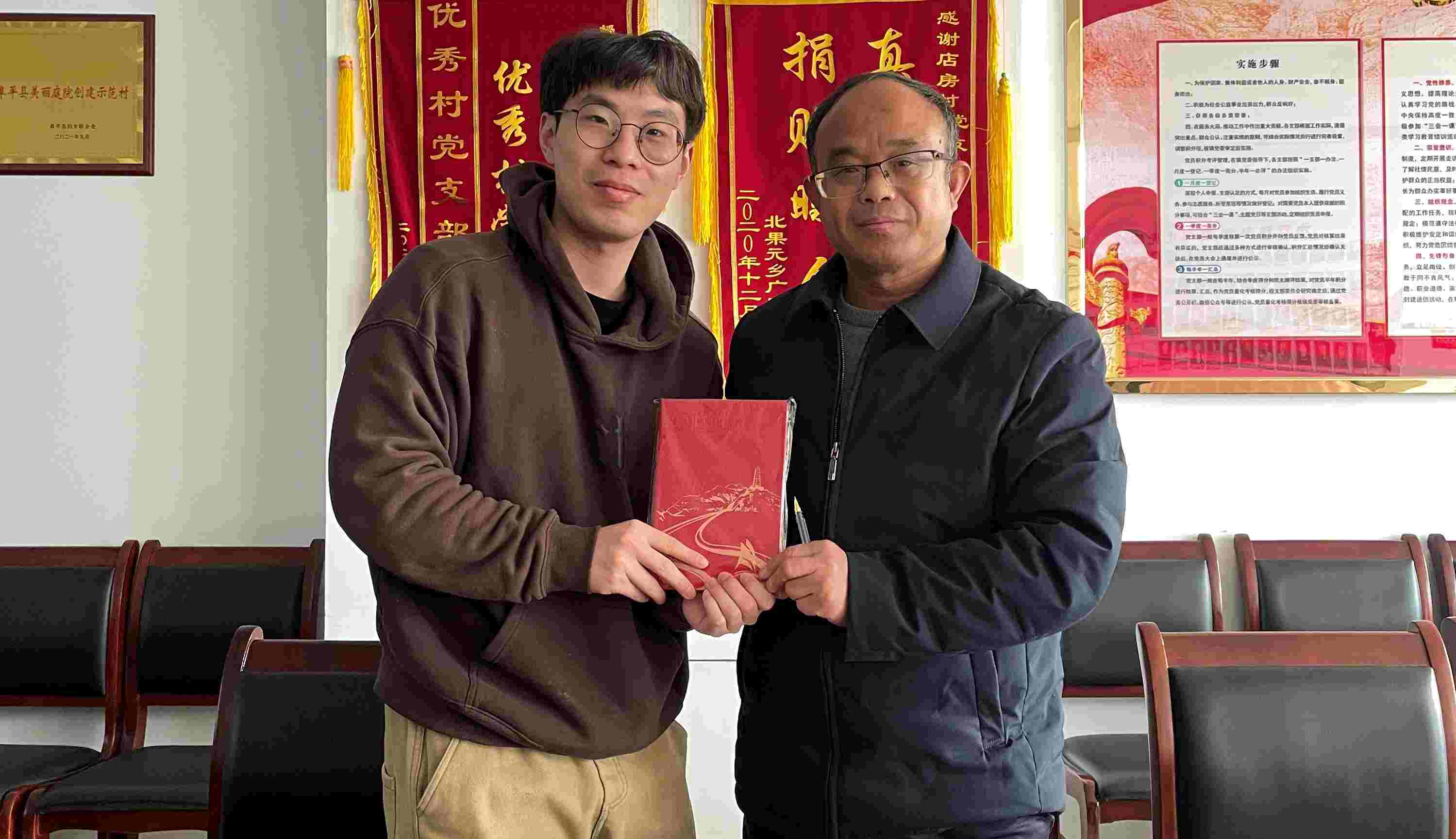

本人共经历了两次832调研实践活动。通过调研活动,我有以下几点收获:第一,通过对国家不同区域原贫困县的实地调研,我对我国脱贫攻坚事业有了切身体会与感悟,意识到脱贫事业的艰辛与伟大;第二,我从实践中看到了课堂的身影,深刻认识到实践与理论结合的意义,也对“脱贫是科学”有了更具象化的体会;第三,实践活动并非简单走访,其中包含了事项的统筹、团队合作、合理安排调研与科研等各项工作,于我而言是难得的锻炼机会。

硕士生武晨瑶

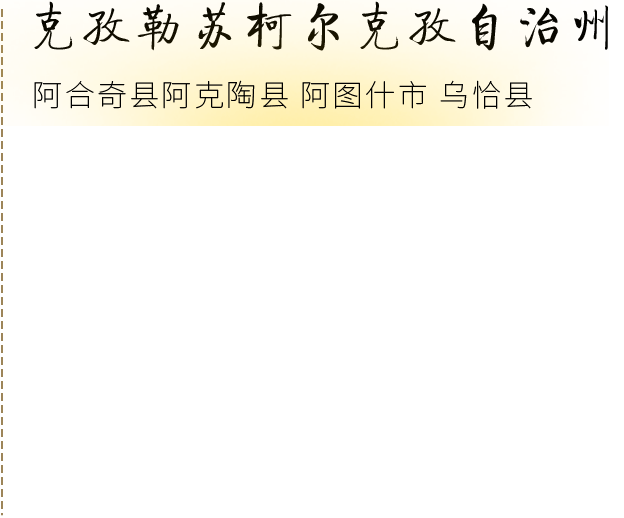

832为我们观察和体验中国减贫智慧提供宝贵机会,我在这个过程中收获颇丰。在实践过程中,我感叹于守边戍边家庭和战士对于家国始终如一的坚守,感叹于一线的生产参与者能够零距离体察经济的“温度”,对于经济形势的把握精准。

最重要的是,我深切感受到不同地区禀赋、历史、人文等的差异,造就了各地迥异的经济发展路径。每个地区都有独特的优势劣势,但发现并发展比较优势仍并非易事,边疆地区经济发展更是牵涉多种因素。也深感书本知识需要结合现实才能转化为伟大实践。

硕士生周双双

在我参与“832调研”的过程中,我得以走进中国的许多贫困县和边疆县,了解祖国疆土。从学术的角度来看,这些调研之旅极大地丰富了我的研究视野。将抽象的理论拥抱到了大地的怀抱中,每一次实地考察都是对我的学术观念的一次淬炼,让我学会了从更加多元和立体的角度审视问题。这我深入理解了地方政策的实施效果,以及这些政策如何根据不同地区的特殊情况进行调整。这对我的学术论文和未来的研究方向有着不可估量的价值,提供了真实的案例支持我的假设和论断。在实践能力上,我学会了如何更有效地与不同背景的人沟通,了解他们的需求和期望。最重要的是,这些调研经历在思想层面给了我巨大的震撼。它让我更加清晰地意识到贫困的多维性质和解决方案的复杂性。这些体验也让我更加感激自己所拥有的,同时激发了我投身于公共服务和社会责任的热忱。

博士生宗一博

泽普意为“飘着金子的河”,美丽的泽普县给我留下了深刻的印象:城区的法桐大道郁郁葱葱,农村的富民安居房整洁又富有民族特色,处处都有花朵在盛放。关于脱贫攻坚,我学习到了基层工作人员因地制宜、因地施策的智慧。以农业为例,泽普县耕地面积并不充裕,但水土光热条件优秀,是“精瘦肉”,因此适合发展育种产业。祝愿在未来,叶尔羌河上的明珠泽普县能够继续在乡村振兴的道路上奋进,像它的名字一样成为各族人民共同富裕的乐土。

硕士生邹恬华

但愿苍生俱温饱,不辞辛苦入山林。深入贫困县的调研、与脱贫攻坚亲历者的交流,我看到了我国脱贫攻坚的科学探索和扶贫工作者的伟大奉献。这让我更加领悟“脱贫是科学,攻坚是奉献”的深刻内涵,也让我切身感受到党领导的脱贫攻坚战在中国的伟大实践。作为新时代青年,我们要牢记总书记嘱托,既多读有字之书,也多读无字之书,将论文写在祖国大地上,成为有理想、有学问、有才干的社会主义建设者和接班人。

本科生杨曾超

每一次参与“832工程”访谈活动,对我来说都是极为宝贵的经历。西藏的崇山,新疆的草场,丹江口的水库,还有宁夏总书记走过的足迹,每一次调研都是用自己的眼睛与耳朵去学习与感悟的机会。潜心探索,虚心反思,然后领悟收获。当我深入了解脱贫攻坚的伟大事迹,亲眼见证了经济发展的沧海桑田,近距离感受到脱贫攻坚者们的奋斗精神,我更加被共和国的建设者们所打动,他们将是我一生所要学习的榜样。

博士生朱晨之

脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。通过走访10余个贫困县,我在实践中加深了理论认知,也对新时代中国式减贫事业有了更深感悟。从脱贫攻坚转向全面推进乡村振兴,我国还面临许多困难和挑战。我将踏实做研究,提炼新假说,努力传承和发扬实事求是的优良传统,成为有品格觉悟、有专业本领、有健康身心的社会主义建设者和接班人。

硕士生杨杰

于我而言,“832”调研像是一段宏大且绵延的旅程。行走在甘肃的黄土之上,我看到了成群的羊儿、丰收的果实和农民们朴实的笑脸,听着一段又一段有关脱贫攻坚的事迹,我真切的感受到“脱贫是科学,攻坚是奉献”。脱贫攻坚是一场持久战,“832”调研让我深切体会到脱贫攻坚的不易,也为脱贫成果感到欣喜。步履不停,探究不止,我与“832”一起成长着,也期待书写下更多关于脱贫的故事。

本科生何奕霏

“832工程”是我来到中国人民大学后参与的第一个项目。在这个项目中,我在科研、实践、人际交往方面都得到了快速的成长和进步。在科研方面,我学会了如何读懂发展经济学的论文,打开了论文选题的思路;在实践方面,我看到了各地脱贫攻坚的新模式、新方法;在人际交往方面,我学会了如何和团队成员分工协作,共同完成访谈任务。我感恩“832工程”,让我亲眼看到了中国脱贫攻坚战的胜利来之不易,加深了我的民族自豪感。

博士生陈芷琪

832工程是每个参与者的一笔人生财富。借助832,我得以深入贫困县贫困村,了解县情、学习经验、总结规律。湖北赵家山村,首创“深井取水”,从根本上解决了喀斯特地貌饮水难的问题;新疆阿合奇县,从人工饲草种植与品种改良两方面发力,助力畜牧业高增收、可持续;云南弥渡县,打造“店小二”金字招牌,畅通劳务输出渠道。“脱贫是科学”,各县的特色扶贫措施,加深了我对脱贫事业的规律性认识;“攻坚是奉献”,基层干部的坚韧执着,锤炼了我“难不住压不垮”的坚毅品格。

博士生李响

“832工程”对我而言,是一扇意义不菲的窗,这是一扇重塑我个人学习研究取向的窗,这更是一扇将书斋中失真的世界折射回事物本来模样的窗。它教会了我经济学教材中冷静客观的字母在现实世界中的真实指向,它教会了我同样一个潜在的指向在不同的经济基础下又会有着怎样的参差,它扎实并拓展了我对于专业知识的学习,更警醒了我主流范式下个人与学科努力的边界何在。希望能有更多的机会持续参与到这项伟大的工程,透过这扇窗窥探更多的可能。

博士生高又壬

能够参与“中华人民共和国脱贫攻坚史”系列调研访谈项目(简称“832工程”)与有荣焉。足迹走过厚重中原、巍峨群山、壮丽高原,深感精准扶贫之艰辛,脱贫攻坚之伟大。在喟叹之余,这宝贵的经历亦与学术研究相辅相成,在记录这段波澜壮阔历史的同时,我也期望发挥所学,以科研思维凝聚更多“田间地头”的智慧,立足伟大实践,贡献自己的力量。

硕士生孙震

从雪山草原到平原麦田,跟随832脱贫攻坚调研团的步伐,我走过了西部和中部近10个县。调研的过程,让我直接看到了中国脱贫攻坚的伟大成就,同时也体会到了取得当今成就所需克服的困难。各地的致贫原因和具体情况天差地别,但相同的是奔向富裕的热情与奉献。脱贫攻坚的成功离不开群众的智慧,基层干部门的付出和政府的大力支持。同时令我更加了解中国,帮助我理解理论与实际的联系与差异,深感只有用“两条腿”走路才能真正理解中国的经济实际。

硕士生方勇彪

离开高楼林立的大城市,来到一山更比一山高的昆明四县,短短几日在昆明的调研,却留给我满满的感动、思考。不得不说在这样较为偏远的地区,昆明四个贫困县能利用的自然资源远比中原地区要少,市县扶贫干部尽可能调度能利用的资源,总结其他市县成功经验,走出了一条自己的扶贫路。其间,我也看到了国家通过政策优惠,不放过一个贫困县,带领各地区各族人民共同致富的决心。在脱贫攻坚、乡村振兴的过程中,我们向后总结学到了许多过去的经验。进一步向前看,研究发展的方法论是我们必须要做的事情,为此学习、成长也是我们博士生的义务和信仰。

博士生奚雅

台前县位于黄河与金堤河的夹角地带,临黄大堤把全县自然分割成黄河滩区和滞洪区,其中三分之一的人口和耕地分布在黄河滩区,三分之二在滞洪区。由于地处滩区和滞洪区,国家基本上不在这一区域布局重大项目,长期以来台前县的基础设施较为落后,经济发展相对滞后。1986年,台前县被确定为首批国家级贫困县,2002年被确定为国家扶贫开发工作重点县,2012年被确定为河南省“三山一滩”脱贫攻坚主战场,2017年被确定为河南省深度贫困县。2014年以来,台前县累计建档立卡18015户,贫困人口累计达到6.3万人。在全县广大党员干部和社会各界的共同努力下,2019年年底,台前县贫困人口降至3399人,贫困发生率从17.5%降至0.88%。2020年2月26日,台前县退出贫困县,正式脱贫摘帽。

感谢信-国家乡村振兴局规划财务司感谢应用经济学院陈佳莹老师及王丽媛、肖寒等同学

感谢信-宁夏回族自治区教育厅感谢应用经济学院郑新业等老师